HOME > 呼吸リハビリについて > 呼吸リハビリテーションをやってみる

呼吸リハビリについて

呼吸リハビリテーションをやってみる

運動を始める前に

【吸入療法】:吸入を行って肺の中の空気の通り具合をよくします。

運動前にお薬の吸入を行うことで、運動時の息切れを減らし、より運動の効果が期待できます。

使用に関しては主治医の先生に相談をしてみましょう。

【呼吸法】:呼吸の整え方(呼吸法)をおぼえて息切れが起こらないようにします。

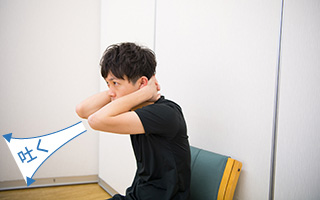

口すぼめ呼吸

息を吐くときに口をすぼめてゆっくりと吐き出す呼吸法です。

LINK口すぼめ呼吸の詳しいご説明はこちらから腹式呼吸

横隔膜を使って行う呼吸法です。

息を吸う時に、おなかの中にある横隔膜(おうかくまく)を使って行う呼吸法です。横隔膜の動きが大きくすることで息を吸う時におなかの動きが大きくなることが特徴です。

疲れない痰の出し方(排痰法)をおぼえます。

痰が多い方は、疲れない痰の出し方を覚えて、運動前に必ず痰を出しましょう。

【上手に痰を出す方法】

- ①横向きに寝て手を脇の下におきます。

- ②深呼吸をします(鼻からゆっくり息を吸って、口からゆっくり吐きます)。

痰が上がりそうになるまで、2~3回繰り返します。 - ③大きく息を吸って勢いよく「ハーッ!ハーッ!」と口から息を吐きます。

- ④大きく息を吸って咳をします(疲れないよう、咳は3回まで)。

※休みを取りながら①〜④を繰り返す。

※排痰は疲れやすいため、休みを取りながら1日2~3回、1回20分以内にとどめましょう。

※痰が多い時間帯を把握し、起床時や外出前、就寝前など規則的に行いましょう。

LINK上手に痰を出す方法

息切れが生じやすい動作

①上肢を挙げる動作

腕を肩より上にあげると、胸の動きが制限されて呼吸がしにくくなるため息苦しくなります。

例

- 洗濯物干し

- 洗髪

- 高い所のものをとる

- かぶりの服の着脱

②反復動作

繰り返す動作では、リズムがついてスピードが速くなり、力も入れ続けているため、息苦しくなります。

例

- 掃除機をかける

- 歯磨き

- 拭き掃除

- 体を洗う

③お腹を圧迫する動作

横隔膜の動きが制限されて呼吸がしにくくなり、息苦しくなります。

例

- 草むしり

- 靴下やズボンを履く

- 足を洗う

- 下にあるものをとる

④息を止める動作

呼吸を止めてしまうため、呼吸のリズムが乱れ、息苦しくなります。

例

- 顔を洗う

- 排便をする

- 食事をする

- 重いものを持ち上げる

呼吸法の応用

効率の良い呼吸法を身につけることで息切れの改善につながります。

歩くときの呼吸法

呼吸のリズムと歩調を合わせる方法です。

速く歩くことが目的ではなく、どれだけ長く歩けるが大切です。

息切れが生じたり、パルスオキシメータをお持ちの方は酸素飽和度が下がっても、パニックにならないように呼吸をゆっくり整えましょう。

LINK歩くときの呼吸法の詳しいご説明はこちらから

階段を上がるときの呼吸法

歩くときの呼吸法の応用です。

手すりに手を添えて、最初に息を吸い、息を吐きながら上り始めます。

「1、2、3、4」と息を吐きながら4 段上ります。

「1、2」と息を吸いながら休みます

※階段を下りるときは平地歩行と同様に、息を吸うときも2 段下ります。

LINK階段を上がるときの呼吸法の詳しいご説明はこちらから

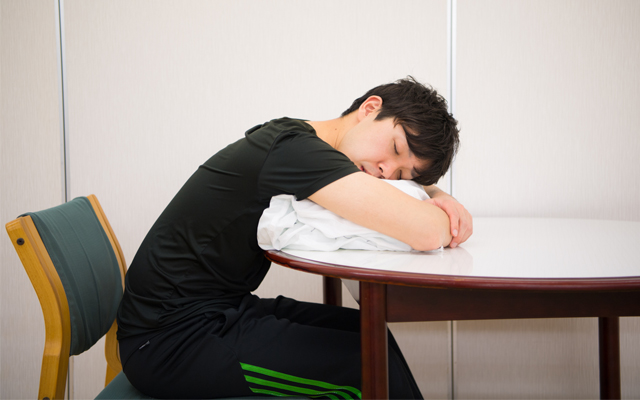

パニックコントロール

- パニックコントロールとは、息切れが生じたときに、息切れの状態をスムーズに回復させることです。

- 姿勢の工夫や、呼吸法を意識しながら、落ち着いて呼吸を整えていきましょう。

- 呼吸法は、口すぼめ呼吸で少しずつ長く息を吐くようにしましょう。

座っている時は、体を前かがみにして、両腕で自分の体を支える姿勢をとりましょう。

立っている時は、壁に寄りかかったり、前かがみになって、両腕で体を支える姿勢をとりましょう。

運動トレーニングを行なってみましょう

運動のポイント

肺機能が同じような方でも、息切れや運動能力には個人差があります。

ご自身の体力や目的にあった運動を選ぶために、以下の4つを考慮して行うようにしましょう。

独立行政法人環境再生保全機構出版 呼吸リハビリテーションマニュアル④ 日常生活を考慮した運動療法より引用

※運動はできるだけ毎日、2日以上は空けないようにしましょう。

運動を行うための注意点

運動は以下の点に注意して実施してみて下さい。

何か不安な点があればかかりつけの医師やリハビリテーションスタッフにお尋ね下さい。

- いつもの症状と変わりがないか確認しましょう

- 動くときに酸素を吸入する必要がある方は指定された量で吸入しましょう

- 指定された通りに薬を服用しましょう

ストレッチング

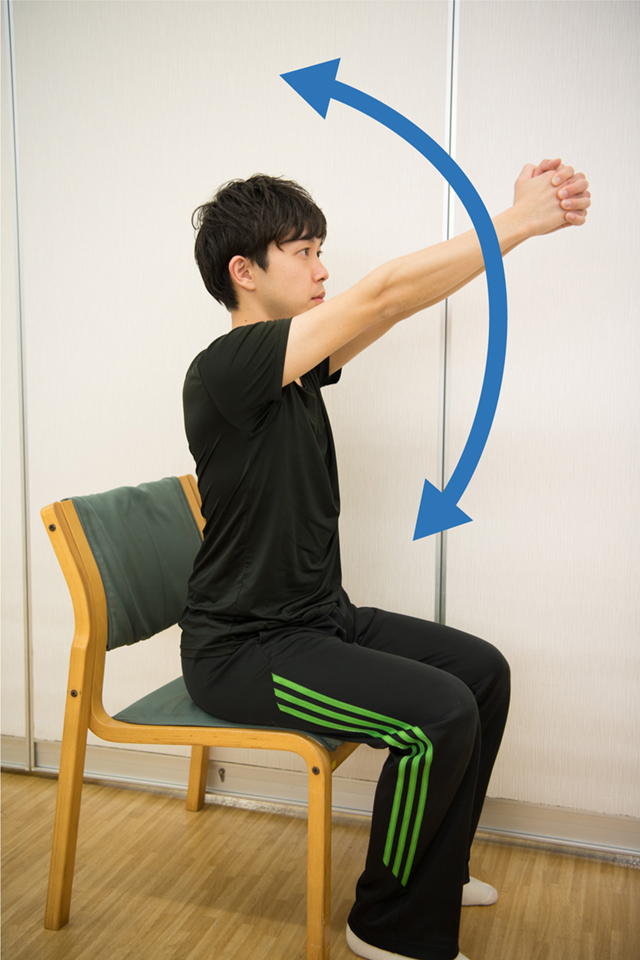

ストレッチ上半身

【その他のストレッチ】

①息を大きく吸いながら体をそらし、

息を吐きながら体をまるめます

②両手を組み、息を吸いながら

腕を上げていきます

ストレッチ下半身

-

息を大きく吸いながら腕をあげていきます

-

持久力トレーニング

筋力トレーニング

筋肉を鍛えることで日常生活のあらゆる動作が楽にスムーズに行えるようになります。

筋力トレーニングには腕、脚などのトレーニングがあります。

正しい姿勢でリズミカルに、呼吸と合わせてゆっくりと動作を行います。

※鼻から息を吸い、口すぼめ呼吸をしながら手足を動かします。

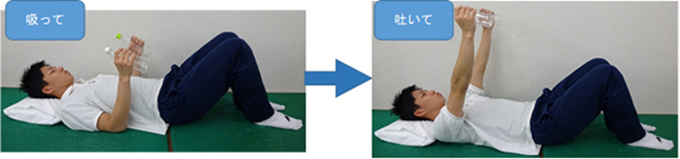

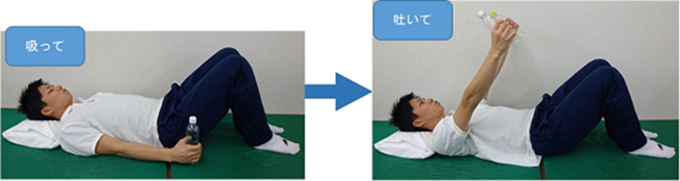

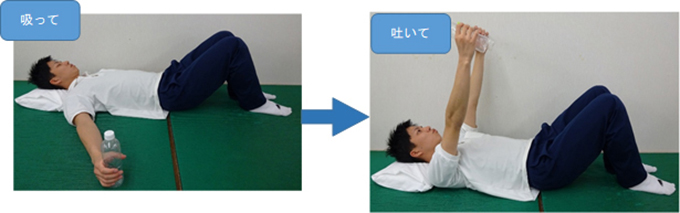

【腕のトレーニング】目安:左右20回

その他の腕のトレーニング

おもりを持って肘を曲げ、口すぼめ呼吸で息を吐きながら肘を伸ばして、

吐き終わるまでにもとに戻します。

おもりを持って肘をのばしたまま、口すぼめ呼吸で息を吐きながら手をあげていき、

吐き終わるまでにもとに戻します。

おもりを持った腕を横に開いて、口すぼめ呼吸で息を吐きながら肘を伸ばしたまま手をあげていき、

吐き終わるまでにもとに戻します。

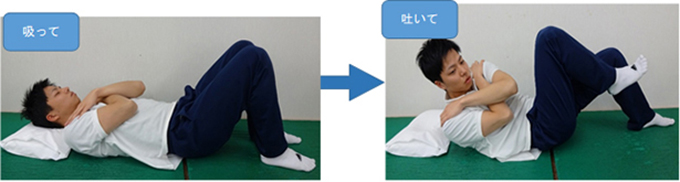

【体幹のトレーニング】目安:左右5回

両手を胸の前で組んで、口すぼめ呼吸で息を吐きながら、左肘(右肘)と右肘(左肘)を近づけて、

吐き終わるまでにもとに戻します。

【脚のトレーニング】目安:左右20回

その他の脚のトレーニング

体をたてたまま、息を吸って、口すぼめ呼吸で息を吐きながら、膝を曲げて、吐き終わるまでにもとに戻します。

体をたてたまま、息を吸って、口すぼめ呼吸で息を吐きながら、膝を曲げて、吐き終わるまでにもとに戻します。 椅子に座って、おもりを足首に巻き、息を吸って、口すぼめ呼吸で息を吐きながら、膝を伸ばしていき、吐き終わるまでにもとに戻します。

椅子に座って、おもりを足首に巻き、息を吸って、口すぼめ呼吸で息を吐きながら、膝を伸ばしていき、吐き終わるまでにもとに戻します。 椅子に座って、おもりを足首に巻き、息を吸って、口すぼめ呼吸で息を吐きながら、脚をあげて、吐き終わるまでにもとに戻します。

椅子に座って、おもりを足首に巻き、息を吸って、口すぼめ呼吸で息を吐きながら、脚をあげて、吐き終わるまでにもとに戻します。

膝を伸ばしたまま、息を吸って、口すぼめ呼吸で息を吐きながら、脚を横に開き、吐き終わるまでにもとに戻します。

膝を伸ばしたまま、息を吸って、口すぼめ呼吸で息を吐きながら、脚を横に開き、吐き終わるまでにもとに戻します。 体をたてたまま、膝を伸ばしたまま、息を吸って、口すぼめ呼吸で息を吐きながら、脚を後ろにあげて、吐き終わるまでにもとに戻します。

体をたてたまま、膝を伸ばしたまま、息を吸って、口すぼめ呼吸で息を吐きながら、脚を後ろにあげて、吐き終わるまでにもとに戻します。 体をたてたまま、息を吸って、口すぼめ呼吸で息を吐きながら、膝を曲げて、吐き終わるまでにもとに戻します。

体をたてたまま、息を吸って、口すぼめ呼吸で息を吐きながら、膝を曲げて、吐き終わるまでにもとに戻します。

日常での活動量の増やし方

歩数計、日誌の利用

-

1日の活動量を歩数計で計測しましょう!

-

毎日、歩数を日誌に記録してみましょう!

-

今の歩数から1,000歩(約10分)多い活動を目指しましょう!

c 2018 活き生きなが息教室